日本の森林の危機的な実情

先日、環境系の会議の最中にこんな話が出ました。飲みに行ったところで環境談義に花が咲いたそうですが、どうもよく聞いていると森林を守るために木を切ってはいけないとしきりに主張していたそうで、困ったものだと言われてました。最近のエコブームの高まりのおかげかよく耳にする話です。でも本当は、森を守るためには人間の手を入れて適度に木を切らなければ余計に山が荒れてしまうのです。

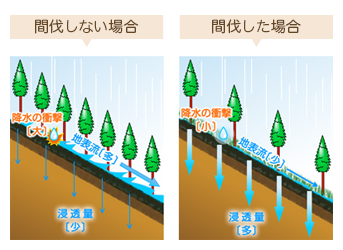

日本の森林面積は66%もあり、そのうち約41%は植林による人工林なのです。そこは無駄がないように密度をつめて植えてあるので、ある程度成長すると間伐をしないと枝を張るようになり、互いに絡み合い地面に光が届かなくなります。

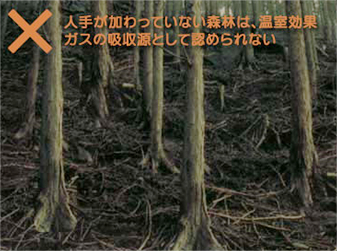

手入れされていない森はか細いヒョロヒョロの木がせめぎ合って立っていて、真っ暗なので見た目にもいかにも生命力がないように見えます。

生態系の重要な要素である生物多様性が損なわれています。

当然根を充分に張れないので保水能力が無くなり、本当なら山全体でダムのように多くの水を蓄えてくれたので、鉄砲水が流れたり、土砂崩れが起こって災害を招くようなことはないのです。

集中豪雨による大規模な山腹崩壊や流木災害の発生

広島県庄原市【平成22(2010)年梅雨前線豪雨災害】

兵庫県佐用町【平成21(2009)年台風9号災害】

さらに木材として有効に使おうとすると枝を切らないと節になって柱や板材にしたときに傷になり、使える部分が減り、歩留まりが下がります。ひいては、その部分を切り落とし捨てることになるので、ゴミとなりエコロジー視点でも問題ありですね。

昔は里山を村で共有し、手入れをして伐採した木は薪や炭にするなどして貴重なエネルギー源でもあり、家を建てるときは裏山から切り出して、結いなどの共同作業で建てていたり、枯れ木や葉が堆積した腐葉土は畑の肥料になるなど、必然的に山の管理がなされていました。そのうち石油文明に移行し、エネルギーに木材や炭が使われなくなり、畑にも化学肥料なので山の役割は消え去ってしまいました。

経済的価値がなくなってしまえば、高い人件費を出して木だけを伐採する林業は成り立たなくなっていったのです。

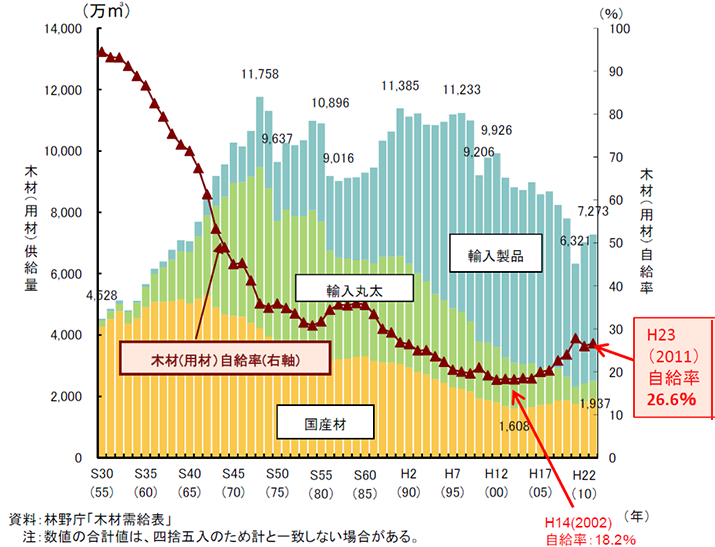

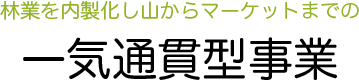

今や外材が約80%も輸入され、国産材の使用量は約20%にとどまっています。更に下降しつつあり、かなり危機的状況です。このままなすすべもなく放っておくと、日本の山は荒れ放題となり、連動して川や海も荒れていくことが予測されています。この状況を打破するために、住宅作りと山を一つのラインで結び、経済的価値を高める一気通貫型事業を立ち上げ、自立する林業を構築することを目指して活動しています。

「一気通貫型」で無駄を省き、林業~林産業の粗利を増やす

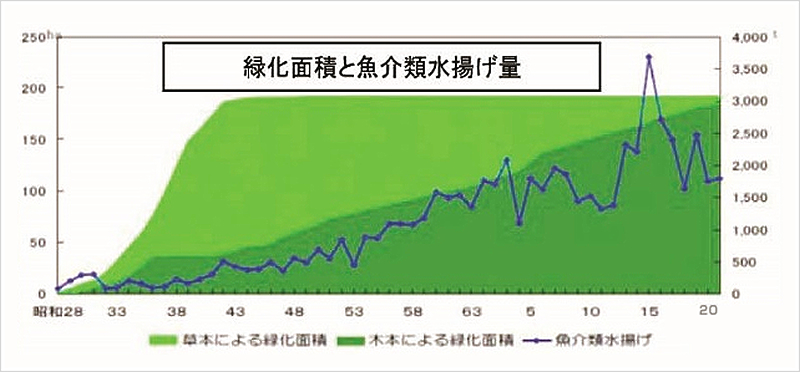

襟裳岬「えりも岬の緑を守る会」

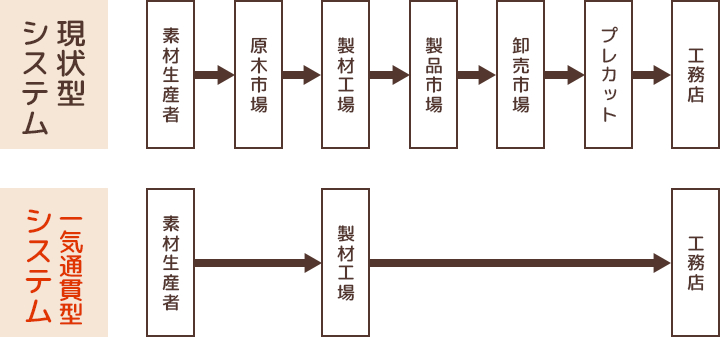

明治以降の開拓、放牧等により、襟裳岬は「えりも砂漠」と言われるほど荒廃していました。

このため、昭和28年に国有林が緑化事業に着手し、漁民の方々の協力も得ながら、森林の再生を行っています。

この結果、森林の復元により海もまた生き返り、漁獲量は飛躍的に増加しました。